Gain new perspectives for faster progress directly to your inbox.

中国のスタートアップ企業Betavolt社は最近、寿命50年の原子力電池を開発したと発表しました。 原子力電池の技術自体は1950年代から存在していたものの、今は電化と脱炭素化が推進されており、排出ガスを出さない電源や信頼性の高いエネルギー貯蔵への探求は、その勢いが増す一方です。 その結果、Betavolt社の技術革新など、原子力を使った電池というものが改めて注目されています。

放射性物質の自然崩壊を利用して電流を作り出す原子力電池は、電池の交換が困難、あるいは不可能な宇宙用アプリケーションや北極の灯台などの遠隔地での運用に使用されてきました。 例えば、火星探査機マーズ・サイエンス・ラボラトリー(Mars Science Laboratory)は、放射性物質の自然崩壊による熱を熱電発電機で電気に変換する放射性同位体発電システム(RPS)を使用しています。 一方、Betavolt社のイノベーションは、熱ではなくベータ粒子をエネルギー源とするベータボルタ電池です。

ただ、こういった長寿命の電池が一般的な機器に搭載されるようになることを期待する前に、そこには大きなトレードオフがあることを理解する必要があります。 ベータボルタ電池の寿命が長いのは、単位質量あたりの出力、つまり出力密度が比較的低いことで相殺されているからです。 現在のベータボルタ電池の出力密度はあまりに低く、携帯電話やノートパソコンを動かすことはできません。

課題はそれ以外にもあり、それによってこれらの技術を含むすべての原子力電池の普及が阻まれています。とりわけ、材料の供給の問題や、放射性物質の使用に対する不安感などが挙げられます。 それでも、この技術をもたらした物理科学と材料科学は、CO2を排出しないエネルギーで大きな進歩をもたらす可能性と、現在のエネルギー貯蔵技術では不十分な部分に対して電力供給ができるようになる可能性も秘めています。

ベータボルタ電池の仕組み

ベータボルタ電池には、放射性エミッターと半導体吸収体が入っています。 エミッター物質が自然崩壊すると、高速電子であるベータ粒子が放出され、これが電池内の吸収体に衝突し、半導体吸収体の原子核から電子を分離させます。 その結果発生する電子正孔対により、吸収体内に電流が発生し、電池の電力として提供できるようになります。

ただし、このプロセスは大きな原子力発電所におけるような規模で起こるわけではありません。 電池内のエミッターと吸収体は薄いフィルムが層になったもので、そのサイズはコインやキャンディーの粒程度であり、Betavolt社の場合も同様になっています。 これは、ベータ粒子の大部分は、吸収体の表面付近で吸収されて、そのエネルギーが電気に変換されるためです。

太陽電池セルを使ったソーラーパネルでも、同様のプロセスによって電流が生成されています。 太陽電池の場合は、太陽から来た光子が電子を移動させ、吸収体に電子正孔対を形成させます。それに対してベータボルタ電池では、自然放射性崩壊によって生成されたベータ粒子がそのプロセスを担います。

原子力電池の課題

崩壊の過程、およびベータ粒子が電気に変換されるときの物理的限界のため、この方式の電池ではわずかな電力しか発生しません。それはマイクロワットという次元の水準でしかありません。 図1に示すように、ベータボルタ電池の出力密度は非常に低い一方、他の種類の電池に比べてエネルギー密度、つまり単位質量あたりの総エネルギー密度は非常に高くなっています。

ベータボルタ電池のエネルギー密度が極めて高いのは、放射性エミッターが時間をかけて徐々に減衰し、何年にもわたって電子を放出し続けるためです。 放射性物質の寿命は半減期で測定されます。半減期とは、最初のベータ粒子放出強度が半分になるまでの時間を指します。 ベータボルタ電池で最も一般的なエミッターの半減期は2.5年~100年となっています。

ワット単位またはキロワット単位の電力を生み出すには、極めて大量のベータボルタ電池が必要になります。 そのサイズの電池を作るには、現在の技術では桁違いのコストがかかります。 その主な理由のひとつとして、エミッターが自然界に存在する物質で作られていないということが挙げられます。 この放射性物質は人工的に合成する必要があり、高出力用途の大型電池の開発は、コスト的に不可能です。

とは言え、ベータボルタ電池はペースメーカーやその他の小型機器には使用されてきています。 エミッターと吸収体との組み合わせが成功したことにより、最近のウェアラブルデバイスやスマートホームデバイスの発展に伴い、今後は潜在的な応用は広がる一方でしょう。

ベータボルタ電池技術を支えるエミッターと吸収体

カーボンフリーな長期的エネルギー源を提供することは極めて重要です。ベータボルタ電池自体でビル全体の電力を供給することはできないものの、継続的にエネルギーを生成できる材料間の関係に対する理解が進めば、新たな可能性は開けていきます。 CAS コンテンツコレクションTMは、人の手で収集・精選された世界最大の科学情報の公開コレクションであり、これを分析することで、有望な材料や研究トレンドを特定できます。

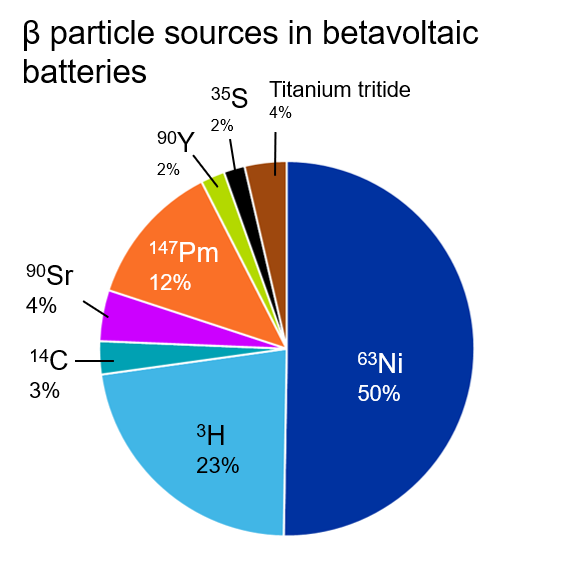

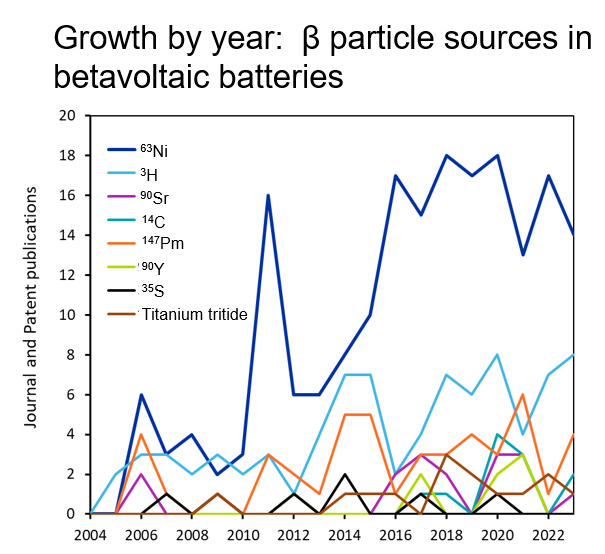

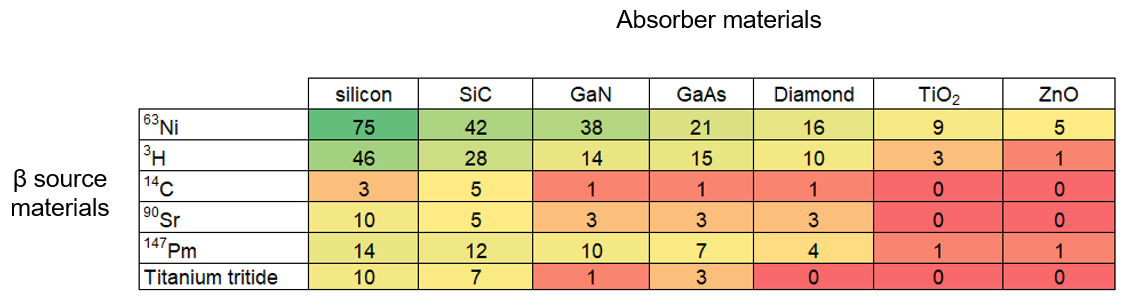

それによれば、文献において最も多く見られるベータ粒子エミッターは、ニッケル元素の同位体で、半減期が約100年のニッケル-63となっています(図2参照)。 次いで三重水素またはトリチウムで、これは多くの場合三窒化チタンという固体物質に含まれます。 プロメチウム147もCASの分析に頻繁に登場します。ただし引用数は少なく、他のエミッター物質ほど増加していません(図3)。

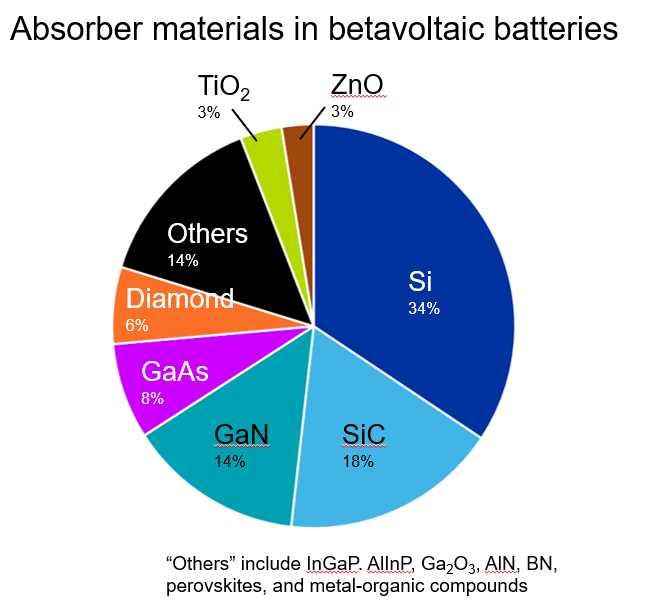

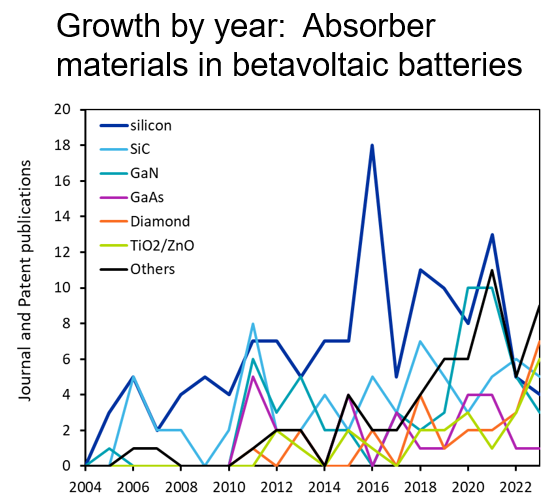

吸収体については、半導体機器で最も一般的な素材であるシリコンが、最も多く引用されています(図4を参照)。 シリコンは太陽電池にも使用されていることから、このタイプの電流生成用途におけるその有用性と拡張性は明らかです。

その他には、炭化ケイ素(SiC)、窒化ガリウム(GaN)、ヒ化ガリウム(GaAs)などがよく引用されています。 これらの素材はバンドギャップが大きいため、ベータ粒子から電気への変換効率も増加します。 また、ベータ粒子放射による劣化に強く(これは放射線硬度とも呼ばれます)、当該機器の寿命と安定性が向上します。 これらは、いずれも吸収体材料にとって重要な特性です。

とりわけ、ダイヤモンドも吸収体の研究対象としてよく登場しています。 これは天然の宝石ではなく合成ダイヤモンド膜を指しています。なおこれは、バンドギャップが大きく放射線硬度が高いため、吸収体としても効果的となっています。

CASの分析では63Ni-シリコンが、最も一般的に研究されているエミッターと吸収体の組み合わせになっています。 これらの材料以外では、エミッターと吸収体の組み合わせが登場する頻度は、文献におけるエミッターと吸収体個々の材料の登場頻度とほぼ一致しています。 これは、研究者により現在多くの材料の組み合わせがテストされていることを示唆しています(図6参照)。

原子力電池技術の今後の応用

ベータボルタ電池は、もし今後サイズとコストの課題を克服したうえで、出力密度を向上させることができれば、何年も交換することなく機器に電力を供給することが可能になります。 ベータ線の浸透率は比較的小さいため、このエミッターは他の放射性物質より安全であり、しかも単純な素材で遮蔽可能であることから、十分民生用として適したものになります。

英国では、核廃棄物から採取した放射性炭素14を用いたベータボルタ電池すら開発されています。 そこでは、エミッターと吸収体を別々の層にするのではなく、炭素14をダイヤモンドに埋め込むことで効率を最大化させています。 もしこれが大規模生産されれば、長期的に安定した電力を提供しながら、同時に放射性廃棄物の問題に対処できることになります。

別の有望なイノベーションとしては、カーボンナノチューブやナノポーラス構造などのナノ材料を用いることで、吸収体の表面積を増やす方法があります。 それにより、より多くの電子正孔対を生成させたり、また効率的に分離させたりできるため、電池のサイズを持続不可能なほど大きくすることなく、より強い電流を発生できるようになります。 ナノ材料を用いることで表面積を増加させる取り組みは、太陽電池をはじめリチウムイオンなどの電気化学電池にも応用されています。

もしこれをベータボルタ電池で使いこなせるようになれば、この種のエネルギー貯蔵方法の用途がさらに広がり、脱炭素化を支える再生可能エネルギーとエネルギー貯蔵の進歩につながる可能性があります。 グリーンエネルギーの将来の可能性についてより詳しく知るには、以下の最新記事、急成長する研究トレンド、リチウムイオン電池リサイクルのブレークスルー、グリーンな水素経済のための主要構成要素、なども併せてお読みください。